“Legado en Blanco y Negro”: Belén, fotografía y tiempo

Por. Danilo Pérez Zumbado

Cuando se titula una sección periodística “La máquina del tiempo”, pensamos, al menos, en un aparato para trasladarnos del presente al pasado o al futuro (y viceversa) y la sensación de vivir esa experiencia. No sobra recordar la película de idéntico título, basada en una novela de H. G. Wells y llevada al cine en 1960 y 2002. Desde de allí, revientan las fabulaciones. No es esta oportunidad para referirnos a esa cinematografía sino para pensar en modalidades distintas de navegar en el tiempo sin necesidad de máquinas tan sofisticadas.

La forma típica y común de viajar en el tiempo es la vivencia de la antesala del sueño de la noche. Aparte de quienes caen como piedras sobre cabeceras y sábanas, muchas personas disponen de minutos previos durante los cuales revisan lo hecho en la vigilia y “sueñan” como podría ser el próximo día. Algunos pocos, posiblemente, sean capaces de inventar historias que querrían vivir con mayor lujo de detalles, antes de caer, como decía Jorge Luis Borges, “en esa muerte de cada noche, que se llama sueño”.

Pero existen otros medios, tan cotidianos, que ni siquiera percibimos y son “pequeñas máquinas del tiempo”. En algún rincón de la casa existe un álbum de fotografías que nos espera. Aunque parezca improbable, éste es una suerte de dimensión alternativa que nos invita a recorrer sus páginas y a consumirnos en el pasado. De no traspasar su fachada no pasaría de ser un comprimido de papel y fotografías. Si pasamos adelante, alcanza su razón como experiencia vívida con familiares, conocidos y hasta desconocidos. Por esa razón, el álbum se convierte en algo más que un objeto y nos depara memoria, nostalgia y alegría.

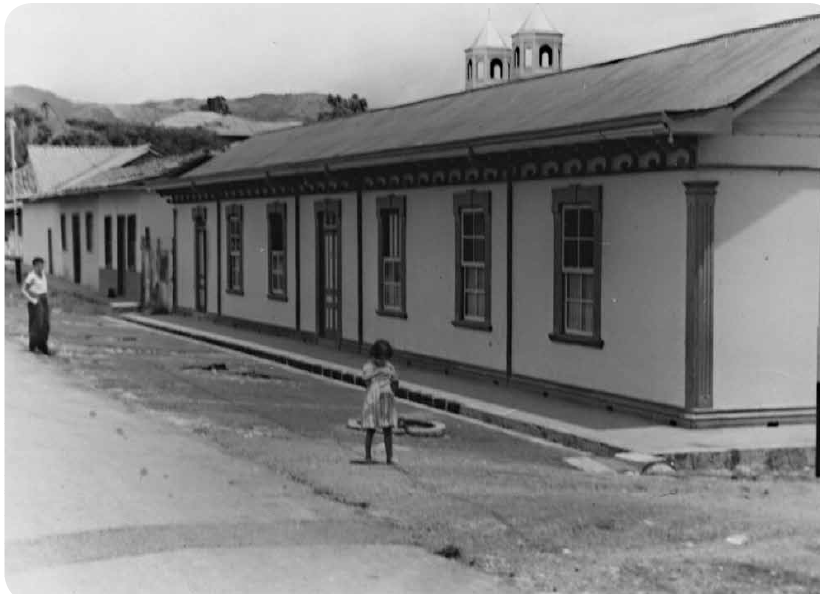

Volver, entonces, al texto “Legado en Blanco y Negro. San Antonio de Belén a mediados del siglo pasado”, colección de fotos de Gonzalo Sánchez Villegas (Q.E.P.D) es un viaje en el tiempo. En la portada, a la izquierda, la vieja iglesia de la década de los cuarenta del siglo pasado se muestra íntegramente. Además del frontispicio (parcialmente conservado), está su viejo pórtico antecedido por las sombras de tres infantes que parecen jugar inadvertidamente y las palmeras altas, pintadas sus bases de blancura alcalina. A la derecha la máquina número 26, real y distinguida, es decir la locomotora curvea para enfilarse hacia el centro de San Antonio. ¿Quiénes pudieron ser aquellos tres niños o niñas al frente del pórtico? ¿Acaso, sobreviven y alguno de ellos es la abuela que miramos en una esquina de este enrarecido pueblo? Adentro, en las primeras páginas, espera el Padre “Chanito”, joven y rasurado, con alba blanca y casulla negra en posición de sermoneo, al frente se reconocen las pañoletas de varias mujeres atentas y en el fondo una arboleda menuda deja entrever una casa de adobes. Más adelante, la religiosidad parroquiana se desborda: procesiones, sacerdotes de vestidos largos, monaguillos, fieles a la espera del paso de la Eucaristía. A la par del despliegue ceremonioso, una “cazadora” espera usuarios. Resalta una escena: en el lado sur de la iglesia, un grupo de hombres adultos y niños, con la subversiva presencia de una niña, está de rodillas y sombrero en mano. ¡Qué devoción pública más ilustrativa! Reflejo de un pueblo afincado en un conservadurismo tenaz que, a veces, linda con la intolerancia. Preguntamos, desde aquel pasado a este presente sin sorpresas: ¿Será acaso por eso que, un político local, gana con facilismo su clientela electoral, organizando en San Antonio un tour para la “Negrita” de Cartago después de la inundación del Río Quebrada Seca allá por el 2007?

Más adentro, renovamos o vemos por vez primera un pueblo de casas de adobe y madera, calles escasamente pavimentadas y acordonadas de zacate o piedrilla, palmeras, veraneras, árboles dispersos de chirca, cedro dulce, higuerón, almendro, uruca y potreros con cercas de madero negro. En las orillas, casi temerosa de su soledad, aparece perdida una “cuña” marca “Chevrolet” u “Oldsmovile”. Frente a un local comercial, un jeep “Willis” se pavonea y en otro, un carretón de llantas halado por caballo se detiene. Parqueadas indistintamente, se muestran bicicletas “Raleigh” o “BSA”. Los hombres aparecen vestidos de pantalones de tonos oscuros, pretina alta, camisas de colores claros y graneados los sombreros, en una época en la cual la vieja costumbre del sombrero empezaba a declinar. Las mujeres con sus largos vestidos, casi hasta los tobillos o con enaguas y blusas holgadas caminan con cierto decoro. Entre ellas, destaca, de pronto, una vieja señora con vestido de hábito que anda pagando alguna promesa. Y en lugar de los escandalosos rótulos que, hoy, nos quitan hasta el derecho a la mirada, en los años cincuenta, unos pocos marbetes frente a las pulperías anuncian la cerveza Imperial, el refresco “orange-crush” o los cigarros Piel Roja.

No podremos en tan limitadas líneas seguir auscultando la década los cincuenta. Resta decir, que si alguien quiere viajar en el tiempo, le bastaría visitar este legado. Mirar minuciosa y sentidamente, el paso, la mirada, el gesto, el objeto, el árbol, el edificio, el personaje, etc., sirve para identificar el espíritu de la época. La década del cincuenta es ya historia. De aquel pueblo de haciendas cafetaleras, pequeños cultivos de legumbres, carretas, casas de adobe, pies descalzos, calzoncillos de manta, catolicismo dominante, mojigatería, pito del tren, solidaridad pueblerina y campesinos de chonete, solamente quedan las fotografías.